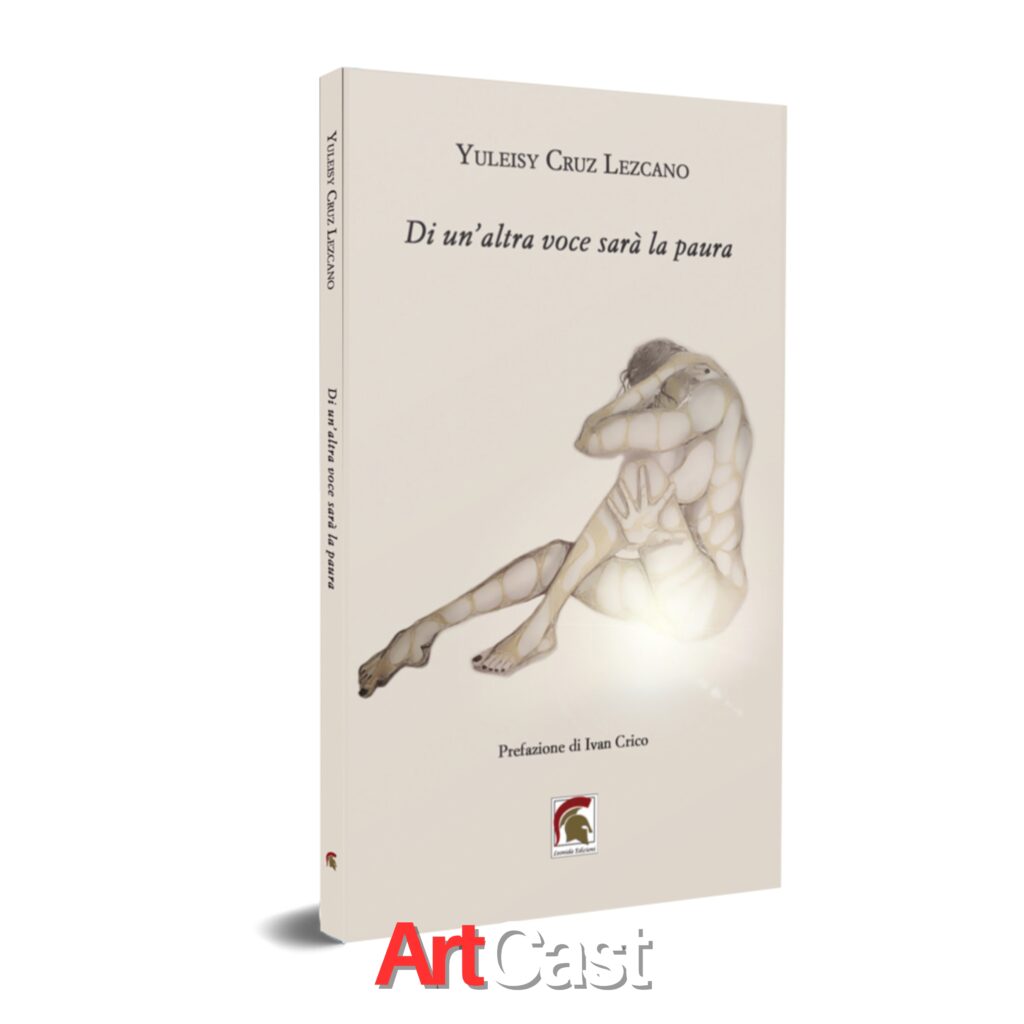

Yuleisy è una poetessa, scrittrice e traduttrice di origine cubana, italiana di adozione. Nel 2024 ha pubblicato il suo ultimo libro, Di un’altra voce sarà la paura, con Leonida Edizioni. Si tratta di una raccolta poetica nata con l’intento di dare voce alle donne vittime di violenza. L’opera è stata proposta al Premio Strega Poesia 2024 ed è stata presentata in numerosi contesti culturali di rilievo. Il libro è stato promosso al Salone del Libro di Torino e in diverse emittenti televisive, tra cui la TV di Stato della Repubblica di San Marino, Tele Granducato della Toscana, e nel programma televisivo Street Talk di Andrea Villani, dove era presente anche Carlo Lucarelli. È stato inoltre presentato al Festival del Borgo Antico di Bisceglie, al Castello di Barletta, e ha ricevuto recensioni su testate come La Nazione, Corriere Romagna, La Nuova Ferrara e altri giornali e blog letterari. Il giornale del Premio Nabokov gli ha dedicato una recensione approfondita. Il libro è stato anche presentato presso l’Ambasciata cubana a Roma, a Radio Canale Italia nella trasmissione Story Time, a Radio Dolce Vita di Ferrara, e a Pisa il 9 novembre. Il 25 novembre è stato presentato a Savignano sul Rubicone, in un evento multiculturale contro la violenza di genere con il patrocinio del Comune, e successivamente alla XXIII edizione del Festival Internazionale di Poesia Aggiornata di Macerata. Il 6 dicembre è stato presentato presso l’Acli provinciale di Bologna. Il 18 gennaio, a Grassina, nel Comune di Bagno di Ripoli, in collaborazione con l’associazione Domea. Il 1° febbraio è stato ospite del Salotto Culturale Fidanda di Livorno. È stato selezionato da Casa Sanremo Writers e presentato a Sanremo il 10 febbraio. Il 15 febbraio è stato presentato ad Anghiari presso il Centro Studi, con la partecipazione delle autorità comunali; il 16 febbraio, l’autrice ha tenuto una conferenza sulla violenza a San Giustino, in provincia di Perugia. Il 1° marzo, il libro è stato presentato a Siena nell’ambito di una conferenza di sensibilizzazione su violenza di genere, pari opportunità, inclusione e relazioni sane. Il 4 marzo è stato presentato a Casa Dante a Firenze, in una conferenza su valori distorti e il ruolo dell’arte e della cultura nel contrastare la violenza. L’8 marzo è stato al centro di una conferenza sul tema delle relazioni equilibrate e della cultura di pace, al Centro Culturale San Bartolomeo di Bergamo. Il 16 marzo è stato presentato alla biblioteca comunale di Dozza, mentre il 23 marzo è stato tra i libri selezionati per la Fiera del Libro di Cremona. Il 27 marzo ha partecipato al progetto dell’Università della Libera Età in provincia di Teramo. Il 1° aprile 2025 è stato presentato a Roma, nella prestigiosa Biblioteca Casanatense, durante una conferenza patrocinata dall’Ambasciata di Cuba e dal Ministero della Cultura. L’11 aprile verrà presentato alla Biblioteca Sandro Pertini di Ronchi dei Legionari, mentre il 12 aprile sarà a Gorizia con l’associazione Heimat. Sono previste ulteriori conferenze nei mesi di aprile e maggio. Come traduttrice, Yuleisy Cruz Lezcano ha reso accessibili in Spagna e in America Latina le opere di importanti autori italiani, tra cui Antonia Pozzi, Franco Fortini, Giorgio Caproni e Tito Balestra.

Nel tuo libro “Di un’altra voce sarà la paura” dai spazio alle donne vittime di violenza. Quando hai sentito il bisogno di trasformare questa tematica così forte in poesia?

Ho sentito il bisogno urgente di trasformare la tematica della violenza sulle donne in poesia dopo anni di ascolto silenzioso e partecipe. Ho lavorato per molto tempo nel Consultorio familiare di Bologna, un luogo dove ogni giorno arrivavano donne con vissuti difficili, spesso segnati dalla violenza. Durante i colloqui previsti anche dalla Legge 194, ho ascoltato storie dolorose, spezzate, in cui il corpo e la libertà delle donne erano stati violati non solo fisicamente, ma anche psicologicamente e socialmente. Molte donne, anche amiche, si sono confidate con me. Alcune parlavano sottovoce, come se il solo nominare quel dolore potesse farlo tornare vivo; altre avevano già imparato a seppellire le ferite sotto un’apparenza di normalità. Tutte queste storie mi sono rimaste dentro, come ferite aperte che non potevo ignorare. A un certo punto, ho capito che non potevo continuare a custodirle solo dentro di me. La poesia è diventata il mio modo di dare loro una voce. Una voce che non giudica, che non pretende di spiegare, ma che accoglie e trasmette. E poi c’è la cronaca. Ogni giorno sentiamo notizie di femminicidi, abusi, violenze. Anche quando le leggi diventano più severe, la realtà sembra non cambiare. Le donne continuano a morire, a subire. La paura continua a vivere dentro le mura di casa, in spazi che dovrebbero essere sicuri. Di un’altra voce sarà la paura nasce proprio da questo: dal desiderio di trasformare la paura in parola, la sofferenza in memoria condivisa, la voce negata in grido poetico.

Secondo te, la poesia può davvero agire nel sociale? Può essere uno strumento di cambiamento, oltre che di bellezza?

Assolutamente sì, credo profondamente che la poesia possa agire nel sociale e diventare uno strumento di cambiamento, oltre che di bellezza. Questo mio progetto itinerante – che mi sta portando a incontrare persone in biblioteche, scuole, associazioni, comuni – nasce proprio da questa convinzione: la poesia non è qualcosa di distante, chiuso nei libri o nelle accademie, ma una voce viva, capace di entrare nel cuore delle persone, soprattutto dei giovani, e accendere qualcosa. Nei laboratori che sto portando avanti nelle scuole, non si parla solo di parole: si parla di emozioni, di vissuti, di come comunicare e ascoltarsi. I ragazzi hanno bisogno di strumenti per riconoscere ciò che provano, e la poesia diventa un ponte meraviglioso tra il dentro e il fuori. Lavoriamo sui ritratti sentimentali, creiamo murales di classe, trasformiamo parole dolorose in immagini di speranza. Utilizzando anche la tecnica del caviardage, che cancella il negativo per far emergere una nuova luce, aiutiamo i ragazzi a comprendere che anche nei momenti bui si può trovare un senso, un’uscita, un’opportunità creativa. Con le insegnanti spesso si crea una bellissima sinergia: insieme creiamo spazi di dialogo autentico, in cui non solo i ragazzi imparano a comunicare meglio tra loro, ma anche a conoscersi più profondamente. In un tempo dove il linguaggio si sta impoverendo, dove spesso mancano le parole per dire il dolore, la poesia può restituirci la capacità di nominare, condividere e quindi trasformare. La poesia, allora, non è solo bellezza: è atto, è relazione, è presa di coscienza. È un seme che può generare empatia, rispetto e cura. E in un contesto sociale così segnato dalla violenza, dall’isolamento e dalla fretta, educare alla parola poetica significa educare all’umanità.

Hai presentato il tuo libro in tantissimi luoghi diversi, incontrando pubblici variegati. C’è un momento, una reazione, che ti è rimasta particolarmente nel cuore?

Sì, ci sono stati tanti momenti toccanti durante questo percorso di presentazioni e laboratori, ma uno in particolare mi è rimasto nel cuore. È accaduto nella scuola media Paolino Carducci di Cerignola, Puglia. Dopo aver letto alcune poesie tratte da Di un’altra voce sarà la paura e aver lavorato insieme con la tecnica del caviardage, una ragazza si è avvicinata all’insegnante, in lacrime. Le ha detto: “Oggi ho trovato le parole per qualcosa che non riuscivo nemmeno a pensare.” Quella frase, riferita poi a me, mi ha profondamente colpita. È stato un momento di verità, di apertura autentica, in cui ho sentito con forza che quello che stavamo facendo aveva un senso reale, umano, urgente. In questi spazi di condivisione nascono spesso nuovi bisogni educativi: il bisogno di riconoscere le emozioni, di saperle nominare e gestire, di comunicarle senza paura. I ragazzi e le ragazze ci chiedono – spesso senza nemmeno saperlo – strumenti per vivere. E noi adulti, se ascoltiamo con attenzione, possiamo rispondere con percorsi nuovi, più ricchi e complessi. Da questi incontri potrebbero nascere laboratori che uniscono la poesia alla mindfulness, per imparare a osservare i propri stati interiori senza giudizio. Una cosa interessante che si potrebbe affrontare con i ragazzi è il tema della rabbia, che non va repressa né temuta, ma ascoltata e trasformata in energia consapevole. Ci si potrebbe ispirare alla Terapia Cognitivo Comportamentale, per offrire ai ragazzi strumenti pratici per comprendere le proprie reazioni, per riconoscere i pensieri distorti e trovare modi alternativi di affrontare le difficoltà. Il teatro, poi, potrebbe entrare in modo naturale in questi percorsi. Per i ragazzi è fondamentale raccontare storie attraverso il corpo e la voce. Credo che il teatro e la poesia siano potenti mezzi di espressione e rielaborazione. I ragazzi potrebbero mettersi in gioco, raccontano sé stessi, e in questo processo può nascere l’empatia, che è davvero il filo rosso di tutto: comprendere l’altro, sentirlo dentro di sé, anche solo per un istante, è un atto rivoluzionario. Questo processo itinerante di sensibilizzazione che sto portando avanti per contrastare la violenza, mi ha portato una nuova consapevolezza: non possiamo più permetterci di pensare all’educazione solo come trasmissione di nozioni. Serve un’educazione sentimentale, che passi per l’arte, per la parola, per l’ascolto, per la presenza. Un’educazione che non insegni solo a sapere, ma anche e soprattutto a sentire.

Hai tradotto poeti come Antonia Pozzi, Fortini, Caproni… cosa significa per te tradurre poesia? È solo un lavoro tecnico o anche un atto d’amore, un gesto creativo?

Tradurre poesia, per me, non è mai stato un semplice esercizio tecnico. È un atto d’amore profondo, un gesto di ascolto e di restituzione. Quando traduco un poeta come Antonia Pozzi, Fortini o Caproni, non sto solo cercando l’equivalente linguistico delle parole: sto entrando nel loro mondo interiore, nei loro silenzi, nelle pieghe delle emozioni che abitano i versi. Tradurre significa, in un certo senso, abitare la voce dell’altro, viverla per un momento come se fosse la propria, e poi restituirla con rispetto, con delicatezza, cercando di non tradirne l’anima. Certo, c’è anche una componente tecnica, fatta di studio, di scelta lessicale, di ritmo e di metrica, ma tutto questo non basta. Tradurre poesia è anche un gesto creativo, perché ogni parola è una possibilità, ogni verso è un ponte sospeso tra due lingue, due culture, due sensibilità. È come riscrivere un’opera, ma con la consapevolezza che non ti appartiene del tutto, e che proprio per questo va trattata con la stessa cura con cui si accarezza una ferita altrui. In fondo, quando traduco, non faccio altro che ciò che cerco di fare anche con la mia poesia: creare connessioni, avvicinare mondi, dare voce a ciò che spesso resta nascosto.

Cuba e Italia convivono dentro di te. Quanto influenzano la tua voce poetica? Ti senti ponte tra due mondi, due culture, due sensibilità?

Sì, Cuba e Italia convivono profondamente dentro di me, non come due entità separate, ma come radici intrecciate, come due linfe diverse che nutrono la stessa pianta. Sono nata a Cuba, e lì ho imparato a sentire la vita con intensità: il calore, la musicalità della lingua, il senso del corpo, della terra, del dolore collettivo e della speranza. In Italia, invece, ho trovato il linguaggio dell’elaborazione, della riflessione, della forma che cerca di contenere il tumulto. È qui che la mia voce poetica ha preso struttura, è diventata ponte, attraversamento. Ripensandomi, mi sento un ponte tra due mondi, due culture, ma anche tra due modi di percepire e di esprimere l’esistenza. Da un lato, la forza viscerale, la carne, la memoria ancestrale. Dall’altro, l’introspezione, il dubbio, la ricerca dell’essenziale attraverso la parola. Nella mia poesia c’è il corpo e c’è la mente, c’è la ferita del distacco e il desiderio di appartenenza, c’è la nostalgia, ma anche la lotta. Essere ponte significa per me non appartenere mai del tutto a un luogo solo, ma anche avere il privilegio di vedere da entrambe le sponde. E la poesia, in questo senso, è la mia casa vera: un luogo fluido dove Cuba e Italia possono parlarsi, ascoltarsi, fondersi.

Nei tuoi versi si respira un desiderio di giustizia, di equilibrio, di pace. È più una ferita che parli o una speranza che guida?

Sì, nei miei versi convivono la ferita che parla e la speranza che guida, ma c’è anche qualcosa di altrettanto essenziale: la contemplazione del bello, intesa non come evasione, ma come resistenza sottile, spirituale e sensibile. Scrivere poesia per me significa anche questo: dare un volto alla natura, respirare insieme alle creature, sentire il battito nascosto dell’universo e lasciarmi attraversare dal suo mistero. È una forma di ascolto che richiede silenzio, presenza, lentezza. C’è una dimensione profondamente spirituale nel mio scrivere. In un mondo che corre, che consuma e dimentica, fermarsi diventa un gesto rivoluzionario. La poesia mi permette di fare questo: di rallentare, di posare lo sguardo sulle cose minime, sulle voci che spesso nessuno ascolta. I fili d’erba, il vento tra le foglie, uno sguardo gentile, una crepa nel muro, il respiro di un animale: tutto può diventare parola, se prima è stato sentito davvero. E così, anche quando nei miei testi c’è dolore, c’è sempre una tensione verso l’armonia possibile, verso una pace che nasce dall’accettazione profonda del mondo e dei suoi opposti. La giustizia che cerco non è fatta solo di regole o equilibri sociali, ma di uno sguardo che sa riconoscere il valore delle piccole cose, delle presenze invisibili, dei legami silenziosi. La poesia, allora, è ferita, ma anche guarigione, è grido, ma anche ascolto, è lotta, ma anche quiete. È il mio modo di stare nel mondo, in dialogo costante tra ciò che fa male e ciò che salva, tra la concretezza della vita e la sua dimensione più misteriosa, poetica, sacra.

Quando scrivi, pensi a un lettore? O scrivi prima di tutto per te, per un’urgenza interiore?

Quando scrivo, penso prima di tutto a me stessa, alla necessità impellente di dare forma a qualcosa che mi attraversa, che mi scuote dentro. La poesia nasce da un’urgenza interiore, da un bisogno che è quasi fisico: il bisogno di dare parola a ciò che non può più restare taciuto, di mettere ordine nel caos emotivo che talvolta mi invade. È un processo intimo, solitario, che non cerca inizialmente l’approvazione o l’interpretazione degli altri, ma semplicemente la liberazione di una verità personale, una verità che trova il suo cammino attraverso le parole. Detto questo, scrivere non è mai completamente estraneo al lettore. Anche se il mio primo destinatario è sempre la mia anima, l’atto di scrivere porta con sé una comunicazione implicita, una consapevolezza che qualcuno, da qualche parte, potrebbe leggere, potrebbe sentire le stesse cose, potrebbe essere toccato dalle stesse emozioni. È come se, pur scrivendo per me, ci fosse una parte di me che sa che quella scrittura è destinata a qualcuno, che potrebbe accendere qualcosa nell’altro, a livello di comprensione o di riflessione. Ma non è una consapevolezza predominante, almeno all’inizio. La scrittura parte dalla necessità di esprimere me stessa, di esplorare la mia interiorità, senza l’ansia di come verrà letta o interpretata. Solo successivamente, quando i versi sono “completi”, mi rendo conto che quella poesia è anche per gli altri. Ecco che diventa un atto di condivisione, ma sempre radicato nel desiderio profondo di entrare in contatto con qualcosa di più universale, qualcosa che trascende il mio singolo vissuto e possa parlare all’esperienza collettiva.

Cosa significa per te essere poetessa oggi, in un tempo così frenetico e spesso disattento alla parola?

Essere poetessa oggi, in un tempo frenetico e disattento alla parola, significa continuare a credere nel potere della parola stessa, pur riconoscendo che viviamo in un’epoca che spesso la riduce a uno strumento superficiale, consumato, immediato. In un mondo che va sempre più veloce, dove la comunicazione è istantanea e spesso vuota, la poesia diventa un atto di resistenza, un sospendere il tempo per restituire significato, profondità e bellezza alla parola. Essere poetessa oggi è un atto di coraggio, perché si sceglie di non arrendersi alla banalizzazione del linguaggio, di non cedere alla tentazione di ridurre la parola a semplice contenitore di informazioni o di emotività istantanea. La poesia, al contrario, richiede tempo, attenzione, spazio. È un linguaggio che ti costringe a fermarti, a riflettere, a riscoprire il significato profondo delle cose, delle emozioni, degli eventi che viviamo. In un’epoca in cui la velocità, l’efficienza e la produttività sembrano dominare ogni aspetto della vita, essere poetessa significa proporre un altro modo di essere nel mondo. Significa invitare le persone a rallentare, a guardare con maggiore attenzione le sfumature del quotidiano, a riscoprire la forza delle parole che portano in sé il mistero e la bellezza del mondo, ma anche la forza di esprimere verità difficili e dolorose. La poesia diventa, così, un invito alla profondità, un appello alla cura dei significati, alla responsabilità di dare voce a ciò che non si vede facilmente. È un invito a non perdere la capacità di stare in silenzio, di sentire il mondo con maggiore intensità, di preservare la nostra umanità anche di fronte alla superficialità che spesso ci circonda.

C’è un verso – tuo o di un altro autore – che ti accompagna, che senti particolarmente vicino in questo momento?

Un verso luminoso che mi viene in mente, e che sento particolarmente vicino al mio modo di pensare, è di Walt Whitman, uno dei poeti che più amo: “Io canto la gioia che nasce dall’inquietudine, la vita che cresce dal dolore.” Questo verso racchiude una visione positiva della vita, dove il dolore e l’inquietudine non sono mai finiti, ma diventano catalizzatori per qualcosa di più grande: la gioia, la crescita, la bellezza che si fa strada. È una luce che emerge proprio dall’ombra, un segno di speranza, che ci ricorda che anche nei momenti più difficili può esserci una rinascita, una possibilità di trasformazione. La poesia, in questo senso, diventa un veicolo di luce, capace di illuminare anche le ombre, di trasformare il buio in una nuova possibilità, di ridare senso anche a ciò che sembrava impossibile da attraversare. In ogni verso che scrivo, cerco di trattenere quella luce, di dare spazio a una parola che possa, in qualche modo, ridare speranza, bellezza e una rinnovata energia.

Dopo un libro così importante, hai già in mente nuovi progetti? Continuerai a lavorare sulla parola come strumento di consapevolezza e trasformazione?

Sì, dopo un libro come Di un’altra voce sarà la paura, che mi ha coinvolta profondamente e che è stato un viaggio intenso tanto interiore quanto esteriore, ci sono certamente nuovi progetti che mi chiamano. Il mio impegno verso la parola, come strumento di consapevolezza e trasformazione, è solo all’inizio, e sentiamo insieme con forza che la scrittura e la poesia hanno ancora tanto da offrire. Per me la parola non è solo un mezzo estetico, ma un potere trasformativo.