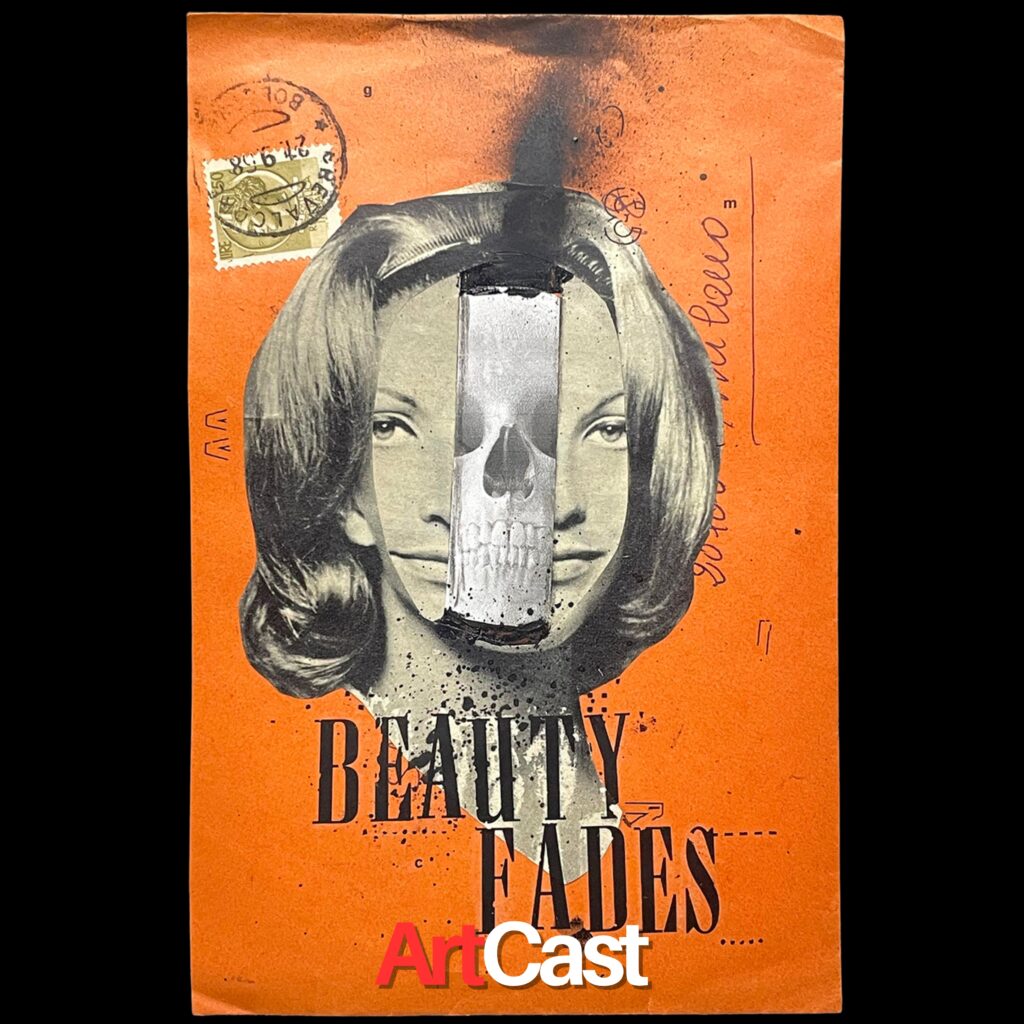

Marcello è un artista visivo, musicista e direttore creativo nato a Treviglio nel 1979. Dopo una lunga esperienza in agenzie di comunicazione, lavora da oltre dodici anni come freelance, intrecciando arte e musica in una pratica trasversale e sperimentale. Batterista e autore di collage analogici e digitali, è il fondatore di Myoopia, identità artistica con cui indaga i confini tra immagine, suono e pensiero visivo. Negli anni ha realizzato copertine per numerosi musicisti, tra cui Punkreas, Caparezza e Club Dogo, unendo le radici punk hardcore al suo stile grafico personale e in continua evoluzione. Il suo lavoro spazia dall’illustrazione al design, dalla direzione artistica alla stampa, con un linguaggio riconoscibile e una sensibilità ironica che attraversa ogni progetto. A Milano ha fondato LOCO, studio condiviso con altri illustratori, dove produce gran parte delle sue opere. La sua passione per materiali vintage — come i Letraset, le riviste anni ’60 e numeri originali di Famiglia Cristiana — alimenta un’estetica stratificata e surreale, fatta di paradossi visivi e composizioni dal forte impatto simbolico. Attraverso Myoopia, Gatti crea visioni ipnotiche e provocatorie, capaci di interrogare lo sguardo e offrire nuove letture del presente.

Cos’è per te l’arte?

Per me l’arte è un atto di decostruzione e ricomposizione. Prendo il mondo così com’è — con le sue logiche, le sue immagini, le sue sicurezze — e lo smonto, lo piego, lo ribalto, finché non prende una forma diversa. Una forma storta, ma non per caso. Storta come qualcosa che costringe a guardare meglio, a chiedersi se sotto non ci sia un altro strato, un altro senso. È lì che inizia davvero il gioco.

In che modo la tua formazione musicale ha influenzato il tuo approccio visivo e grafico?

La musica è sempre stata una parte fondamentale del mio percorso creativo. Vengo dal punk hardcore, un mondo che ti insegna a fare con poco, a essere diretto, a non chiedere il permesso. Quella stessa energia la porto nei miei collage: istinto, ritmo, stratificazione. Negli anni ho disegnato centinaia di copertine per band di ogni tipo: dai Punkreas ai Negrita, da Caparezza a Persiana Jones, fino ai Club Dogo. Ogni volta era come tradurre un suono in immagine. C’è una frase dei Rancid che mi rappresenta molto: “When I got the music, I got a place to go.” Ecco, per me la musica è sempre stata quel posto. E ci torno ogni volta che creo.

Cosa cerchi quando scegli i materiali cartacei d’epoca per i tuoi collage?

L’imperfezione, prima di tutto. Mi affascinano i volti patinati che oggi risultano quasi inquietanti, le pubblicità fuori tempo, i bordi mangiati. Sono attratto da ciò che è stato, ma non funziona più: oggetti e immagini che hanno perso il loro contesto originario e aspettano solo di essere risignificati.

Li raccolgo, li riciclo, li decontestualizzo. È un po’ come frugare in una soffitta dell’inconscio — solo con più colla. Ho un archivio incredibile di Letraset e Letratone, regalo di un amico il cui padre aveva chiuso una vecchia tipografia. Adoro il lettering manuale e l’uso di queste tecniche ormai dimenticate: ci facevo le locandine dei miei primi concerti. Ogni volta che passo in un mercatino cerco vecchi magazine, pubblicità anni ’60, locandine di vecchi film. Se entri nel mio studio, potresti pensare di aver messo piede sul set di una puntata di Sepolti in casa.

Myoopia è un’identità o un filtro? Cosa cambia quando firmi un lavoro con questo nome?

È un filtro con personalità multipla. Myoopia guarda il mondo da vicino, sfuocando le certezze. Quando firmo con questo nome, mi sento più libero di deragliare, di far parlare il subconscio visivo senza doverlo spiegare troppo.

Cosa rappresentano per te i simboli della modernità che spesso ritornano nelle tue opere?

Sono i nostri miti quotidiani: denti sbiancati, uova al tegamino, galassie, pop-corn, schermi, armi. Li tolgo dal loro contesto e li inserisco in sogni logici, incubi lucidi.

Hai un processo creativo ricorrente o ogni lavoro nasce in modo spontaneo e diverso?

C’è sempre una miccia, una parola, una canzone, un’esperienza vissuta o un dettaglio sbagliato che accende tutto. Poi inizia il caos. Taglio, sposto, sbaglio, rifaccio. Ogni lavoro è un esperimento, anche quando penso di sapere dove sto andando. Spesso è l’opera a guidarmi, non il contrario.

Qual è il confine, se esiste, tra ironia e critica sociale nei tuoi lavori?

Sono due facce della stessa lama. L’ironia è il modo più leggero per dire cose pesanti, e la critica sociale è spesso più efficace quando arriva in sordina, senza alzare la voce. Nei miei lavori cerco di lanciare messaggi nascosti tra immagini surreali e umorismo visivo. Non voglio spiegare nulla, né salire in cattedra. Ma se chi guarda ride, si incuriosisce e poi magari si accorge che c’era sotto qualcosa di più — una riflessione, un dubbio, una crepa nel pensiero — allora mi sento fortunato. E sì, in quel caso mi sento anche vincente.

Come vivi il lavoro condiviso nello studio LOCO? Influenza la tua produzione artistica?

LOCO è nato come uno spazio condiviso con il mio copywriter Paolo Mensitieri (aka uncopyalvolo), ma nel tempo si è trasformato in un piccolo coworking creativo, vivo e in continua evoluzione.

Oggi lo condivido con illustratori di grande talento come Christian Dellavedova e Isidoro Acquaviva, ognuno con un linguaggio e un approccio molto diversi dal mio. Ed è proprio questa varietà che rende ogni confronto prezioso: bastano due parole scambiate al volo, un’idea buttata lì davanti a un caffè, e qualcosa si accende. Più che uno studio, LOCO è un ecosistema visivo dove le idee circolano liberamente. Un luogo che stimola, mette in discussione e, soprattutto, aiuta a non fossilizzarsi.

Hai mai pensato di tradurre le tue composizioni visive in performance dal vivo o installazioni sonore?

Sì, ci ho pensato — e in alcuni casi è anche successo. Alcuni miei disegni sono stati animati in progetti esterni, e ho collaborato a un documentario andato in onda su Focus, costruito interamente attorno ai miei collage in movimento. Vederli “prendere vita” è stato affascinante, quasi ipnotico. Detto questo, non è il mio terreno più naturale. Le performance dal vivo, per esempio, mi metterebbero addosso una certa ansia da prestazione. Paradossalmente non mi succede con la mia band, dove il palco è casa. Ma con le immagini è diverso: ho bisogno di tempo, di stratificazione, di lasciar decantare. Il live è veloce, spesso istintivo, e il rischio di prendere una direzione sbagliata — o semplicemente non mia — è alto.

Qual è il ruolo del caso nei tuoi collage? Ti lasci guidare dalle immagini o hai sempre un’idea precisa in mente?

Il Caso è il mio socio occulto. Molti accostamenti nascono per sbaglio e diventano fondamentali. Il caso mi porta su strade che non avrei mai scelto razionalmente. Alcuni dei miei collage preferiti sono proprio nati così.

Che tipo di reazione speri di suscitare in chi osserva le tue opere?

Spero che si fermino. Anche solo per un attimo. Che lo sguardo inciampi su qualcosa, che si chiedano “aspetta… cosa sto guardando?” e magari sorridano, anche senza capire tutto subito (visto che spesso non c’è molto da capire). Mi interessa creare una piccola frattura nella percezione, una crepa visiva da cui possa entrare un dubbio, una memoria, una risata mezza amara.

Descriviti in tre colori.

Rosa slavato, quello delle vecchie pubblicità beauty che oggi sembrano horror. Nero toner da stampante. Mai pieno, mai pulito, sempre sporco. Verde fluo da evidenziatore. Sparato, impossibile da ignorare.