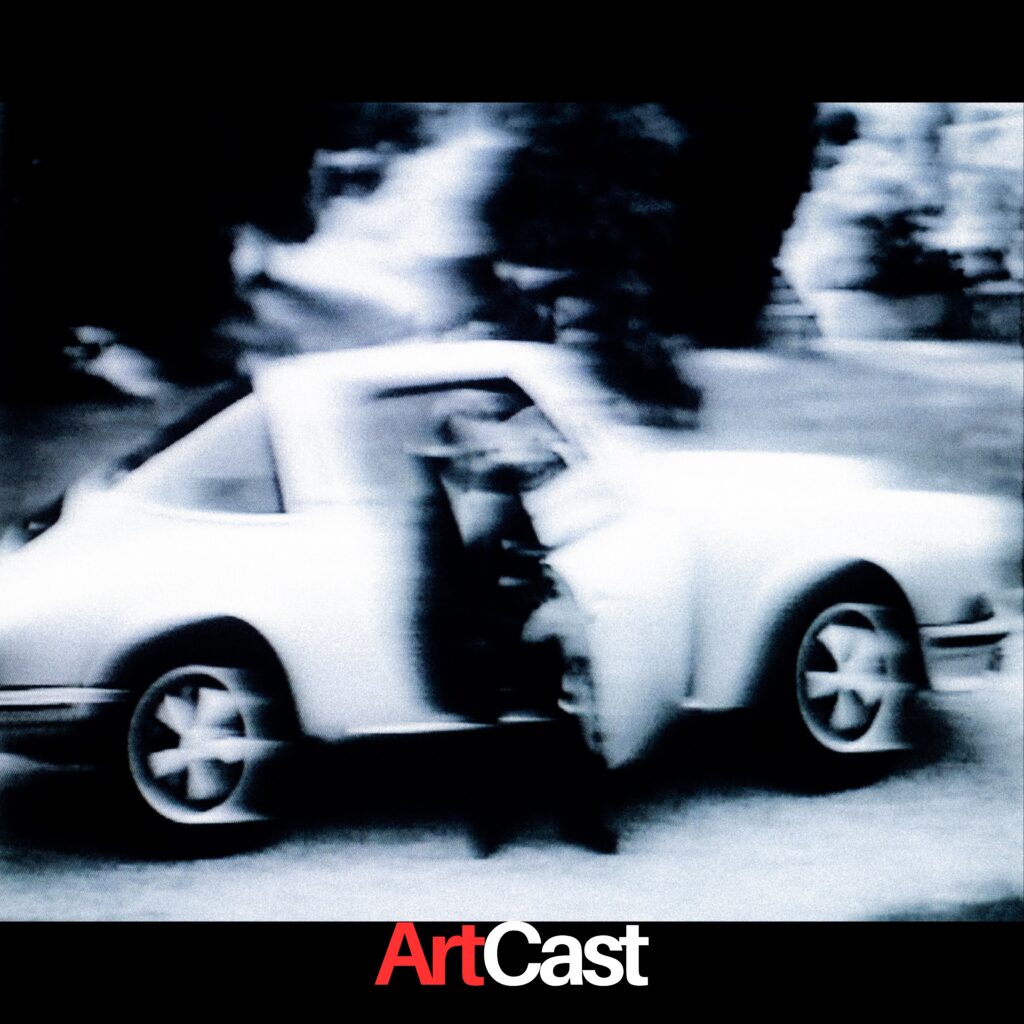

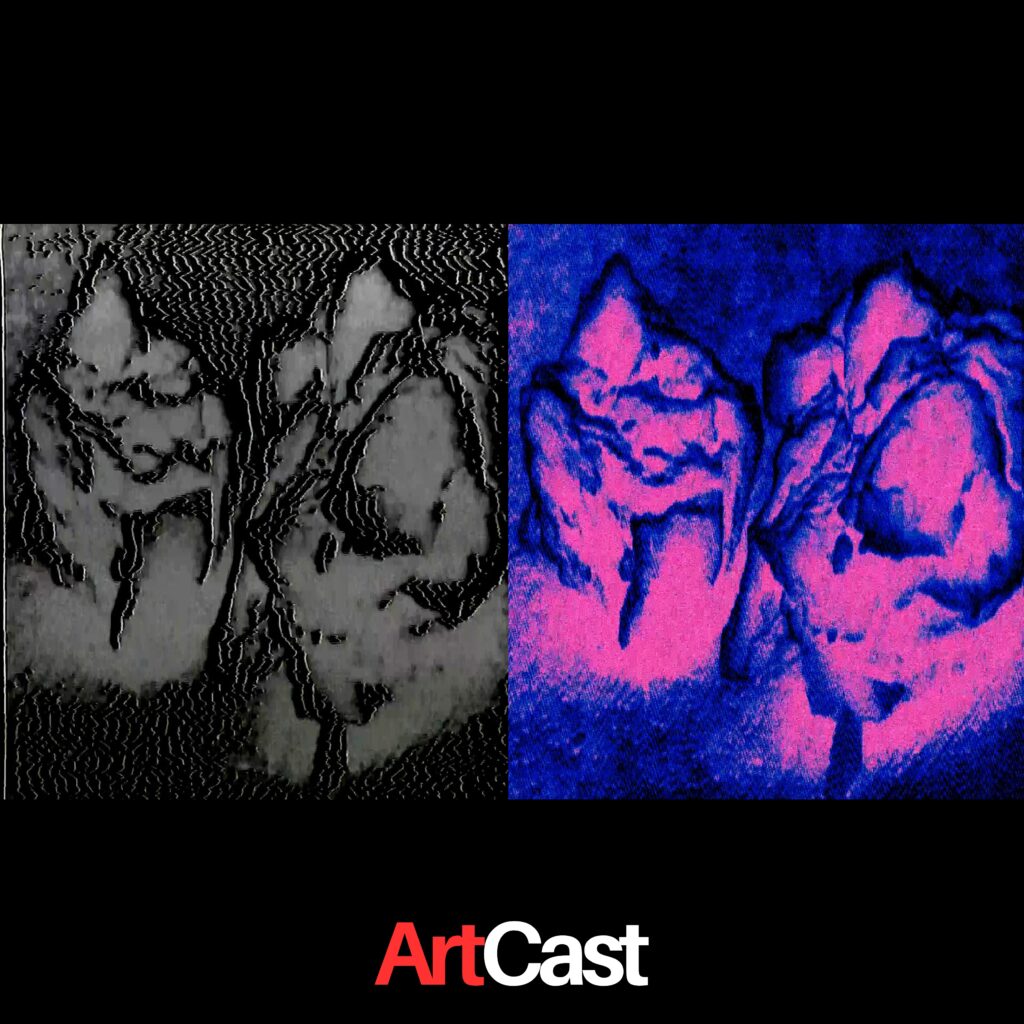

Davide è un regista e artista visivo che indaga i linguaggi multimediali attraverso installazioni e opere audiovisive sperimentali. La sua ricerca, selezionata dal curatore Kamil Sanders per il progetto Prima qui era tutto paradiso esposto da Amy d Arte Spazio nel marzo 2025, esplora il rapporto tra immagine, suono e tecnologia, trasformandoli in strumenti di indagine percettiva e narrativa. Le sue opere nascono da una sperimentazione tecnico-formale volta a creare strutture non lineari e ambienti sensibili, dove il ricordo e la smaterializzazione dell’immagine emergono come presenze nuove e inattese. Il suo lavoro integra strumenti digitali e analogici – dalle camcorder ai televisori CRT, dai nastri magnetici ai segnali VHF – rielaborando tecnologie dismesse come forme di memoria e possibilità di ripensare il rapporto tra uomo, macchina e tempo. Attraverso glitch e feedback audio-video, l’errore diventa linguaggio e la manipolazione mediale si fa veicolo di nuove forme percettive. Tra i progetti più recenti spiccano Mamma (2025), un sistema di feedback video analogico in cui l’immagine si moltiplica e si disgrega in un processo continuo di ritorno su sé stessa, e DATA CELLS (2025), serie generata con CHAOS: The Software (Autodesk, 1991), in cui immagini dinamiche si configurano come strutture cellulari autonome, eco di processi biologici e sistemi di autorganizzazione. Le installazioni di Masciandaro si configurano come spazi aperti, attraversabili, in cui immagine e suono dialogano tra reale e simbolico, tra memoria e interferenza. La sua poetica si muove nelle zone di soglia, esplorando territori immaginari in cui l’umano si decentra per lasciare spazio a presenze altre, segnali e forme che ridisegnano i confini della percezione.

Cos’è per te l’arte?

Dedizione, skills e astrazione: saper fare bene qualcosa, cercare, perdersi e ritrovarsi.

Quale ruolo ha per te la tecnologia dismessa, come i nastri magnetici o i segnali VHF, nel costruire una nuova forma di memoria?

Inizialmente c’è stato un discorso di praticità, inteso come fare qualcosa “con le mani”. Ero stanco del computer, delle solite interfacce con cui siamo abituati a creare e cercavo qualcosa che potesse rimanere. Approfondendo poi la video-sintesi e i segnali ho iniziato a scoprire diverse possibili forme e materie dell’immagine. Questo contribuisce sicuramente a definire una memoria dell’immagine stessa. Poi credo ci sia un discorso molto importante di riscoperta e riciclo tecnologico. Abbiamo prodotto tantissimo e spesso ignoriamo cosa ci ha preceduto. Io almeno ogni giorno che scopro un “nuovo vecchio” medium o sistema mi chiedo in che modo possa parlarci oggi, dirci qualcosa su dove stiamo andando.

In che modo il glitch e il feedback diventano non solo strumenti tecnici ma veri e propri elementi poetici del tuo linguaggio visivo?

La loro natura di “transizione” credo sia in generale dovuta a un’interpretazione delle distorsioni come errori o difetti, come qualcosa che non dovrebbe accadere. Per me la sfida è provare a dargli altri sensi, a metterli al centro di una narrazione, cercarli in quello che osservo e negli schemi. Ad esempio trattarli come aperture invece di rotture, come portali verso qualcos’altro. Il glitch, come il feedback, può fare anche questo: svelare.

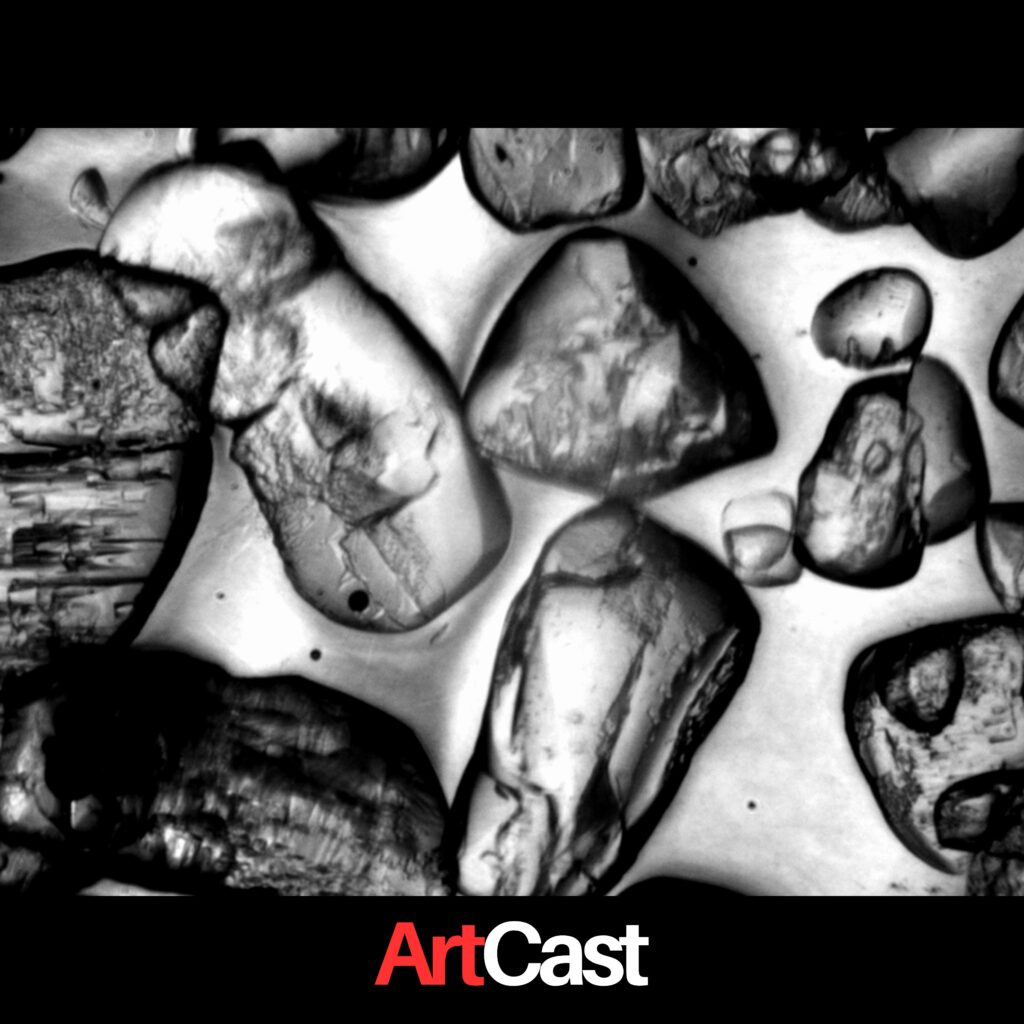

Cosa ti ha spinto a utilizzare un software storico come CHAOS per la serie DATA CELLS e che tipo di dialogo hai voluto instaurare con le dinamiche biologiche e computazionali?

CHAOS l’ho scoperto vagando nell’internet, facendomi guidare e guidando gli algoritmi di ricerca. Mia mamma poi è una biologa, mi ha sempre fatto guardare dentro le cose, nel dettaglio, e mi piace pensare che faccio lo stesso con quello con cui ho a che fare. Ho iniziato a fare ricerche più

approfondite sui primi software di generazione visiva, ho scoperto il lavoro di Rudy Rucker e mi ha affascinato tantissimo per la contemporaneità di quel linguaggio, di quelle forme caotiche ma guidate da regole matematiche precisissime e mi ci sono buttato, istintivamente. Infatti nella mostra “… E IO TRA DI VOI Geni, batteri e altre bestie”, che si inaugurerà il 4 settembre presso la Galleria Amy-d Arte Spazio di Milano, insieme alle installazioni, libri d’artista e opere dell’artista Manuela Bertoli, il video e i frames di DATA CELLS credo rappresentino perfettamente l’equilibrio, caotico, tra codici e istinto, proprio come i comportamenti di batteri, cellule e forme di vita microscopiche.

Nelle tue installazioni il pubblico è spettatore o diventa parte integrante del processo percettivo?

Direi entrambi, nel senso che anche quando siamo spettatori di qualcosa stiamo interagendo con quel soggetto/oggetto, e questo attiva in noi una partecipazione, una percezione. Lo sguardo “ottico” e lo sguardo mentale, ad esempio, si sovrappongono sia tra loro sia al movimento nello spazio fisico, che può aggiungere un’interazione più tangibile. Sono parte della stessa dinamica di esperienza, viaggiano insieme.

Qual è la dimensione emotiva o filosofica che cerchi di evocare nei tuoi lavori attraverso la smaterializzazione dell’immagine?

Sto lavorando a un progetto in cui un archivio familiare viene distrutto, visivamente, attraverso segnali e distorsioni. La domanda di base è stata: “Se l’archivio smettesse di esistere fisicamente e iniziasse a esistere solo digitalmente, rimarrebbe intatto? Il tempo lo danneggerebbe?” Io credo di sì e la smaterializzazione penso possa farci riflettere su temi come memoria, identità, tempo. A volte lavorare con questi mezzi e temi somiglia a una sorta di autoipnosi, simile a un certo tipo di musica, come fosse una costante ricerca di un’alternativa al presente, o di analisi. Penso sia un sentimento più umano che generazionale cercare il glitch, l’errore, e dargli un senso per mettere in discussione la “realtà” e capirsi. A me interessa giocare con le percezioni, con le intuizioni, creare portali e sogni, allucinazioni. Non so se è fuga dalla realtà o corsa alla realtà, forse entrambe.

Come immagini l’evoluzione futura del tuo rapporto con i linguaggi audiovisivi, tra nuove tecnologie e strumenti analogici del passato?

Al momento trovo molto stimolante lavorare con diversi strumenti analogici, la trovo una buona palestra per capire come funziona in generale l’audio-visivo. Sto studiando l’AI generativa, linguistica etc, ed è affascinante notare come il rapporto che stiamo costruendo con queste tecnologie non è tanto diverso da quello che l’uomo ha sviluppato nella sua storia prima con il divino, poi con la tecnologia. Credo in una simbiosi, in un equilibrio, almeno nel mio lavoro.

Descriviti in tre parole.

“Original no digital”.