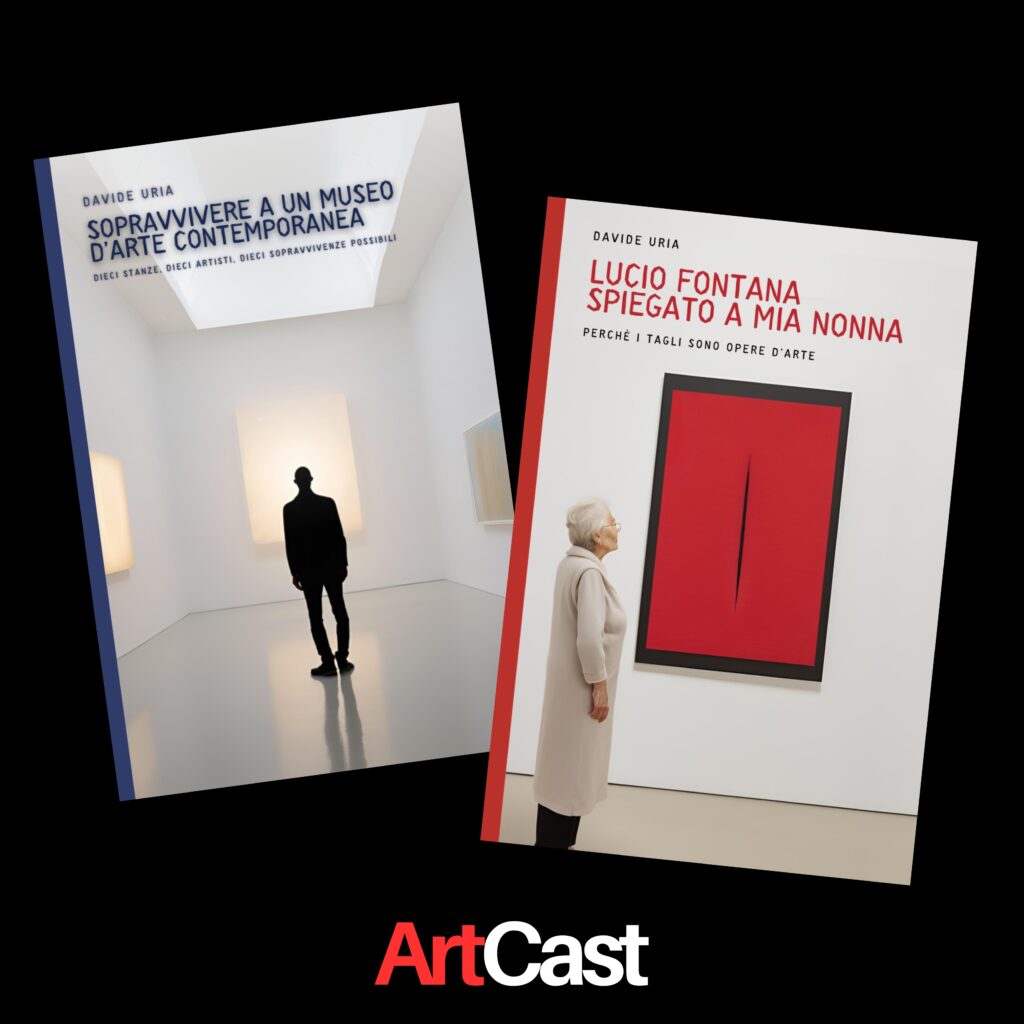

Davide nasce a Trani l’11 febbraio 1987. Fin dall’infanzia coltiva un dialogo intimo con le immagini e le parole, non come meri strumenti espressivi, ma come varchi verso l’invisibile. Si laurea in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Bari, dove la forma diventa per lui un atto di pensiero. Integra successivamente la sua formazione con studi sul digitale e sul web marketing, ampliando le proprie coordinate espressive senza smarrire la radice poetica del suo sguardo. Debutta nel 2010 con una raccolta poetica autoprodotta, ripubblicata due anni più tardi da Edizioni Pavone. Il secondo libro esce nel 2016, ma la chiusura della casa editrice lo porta a un momento di rielaborazione profonda, da cui nasce “Trame d’assenza” (Augh! Edizioni, 2017), una silloge che esplora la memoria, il vuoto e la sparizione come luoghi generativi, delineando la sua poetica dell’assenza. Nel 2020 pubblica “Panacea. Al di là dell’abisso”, un’opera a quattro mani con Mariateresa Quercia in cui poesia e illustrazione si intrecciano per dare forma a un viaggio nel disequilibrio del vivere. Il volume viene segnalato da Artribune per la sua intensità visiva e linguistica. Dopo la conclusione del contratto con l’editore, nel 2023 sceglie nuovamente l’autopubblicazione con “Non mi vedi”, una raccolta che restituisce e rielabora l’intero arco della sua produzione poetica. L’anno successivo pubblica “Oltre Tempo”, antologia delle sue poesie più significative, e il suo primo saggio, “Lucio Fontana spiegato a mia nonna: perché i tagli sono opere d’arte”, apprezzato per l’approccio ironico e accessibile all’arte contemporanea. Nel 2025 esce “Sopravvivere a un museo d’arte contemporanea”, un’opera che si muove tra guida, filosofia e narrazione. Dieci stanze, dieci artisti, dieci sopravvivenze: il museo diventa una metafora dell’esistenza, un luogo dove l’opera è anche specchio dell’interiorità. L’arte non è da decifrare, ma da abitare. Oltre alla scrittura, si dedica alla curatela e all’organizzazione di eventi artistici, tra cui “Minuscule” (2012) e “Collateral Identity” (2019), entrambe ospitate a Palazzo Palmieri di Trani. Collabora con il MART di Rovereto per la grafica e la comunicazione visiva di diverse mostre. Dal 2018 insegna disegno e storia dell’arte all’Università della Terza Età di Trani, con un approccio che valorizza l’arte come esperienza inclusiva e condivisa. Ha scritto per testate come Frequenze Poetiche, Rai Poesia, la Repubblica e la rivista peruviana Kametsa, che ha tradotto le sue poesie in spagnolo. Il suo lavoro si muove tra segno, parola e intuizione, esplorando i confini tra visibile e indicibile. Non cerca risposte definitive, ma domande che continuino a vibrare nel tempo. In ogni gesto creativo, Davide Uria tenta di tendere un ponte tra la fragilità del vivere e la possibilità di comprenderla poeticamente.

Quale ruolo ha avuto la pittura nella tua evoluzione verso la parola scritta?

Non dipingo in senso tradizionale, ma sperimento nell’ambito delle arti visive. Questa sperimentazione è stata il mio punto di partenza, un modo per esplorare forme, spazi e sensazioni prima ancora di approdare alla parola scritta. La pittura e le arti visive in generale mi hanno insegnato a pensare in termini di equilibrio tra presenza e assenza, di spazio da riempire o lasciare vuoto. Quando ho iniziato a scrivere, ho portato con me questo sguardo, cercando di trasferire nelle parole la stessa attenzione verso il non detto, l’incompiuto, le atmosfere sospese che avevo imparato a evocare con l’immagine.

Cosa ti spinge a esplorare costantemente i margini tra visibile e invisibile?

Mi interessa ciò che non è immediatamente percepibile, ciò che sta ai confini della nostra percezione. Esplorare il margine tra visibile e invisibile significa scavare nelle pieghe dell’esperienza umana, in quelle zone d’ombra dove risiedono emozioni complesse, tensioni non espresse, silenzi carichi di significato. In questo spazio sospeso, tra realtà e intuizione, l’arte diventa un modo per dare voce a ciò che è altrimenti inattingibile, per far emergere la profondità nascosta dietro la superficie apparente.

Come cambia il tuo approccio creativo quando lavori da solo rispetto a quando collabori con altri artisti?

Lavorare da solo è un’esperienza intima e introspettiva: mi muovo a ritmi personali, seguendo il flusso dei miei pensieri e sensazioni, in un dialogo interno che richiede tempo e silenzio. Quando collaboro con altri artisti, invece, il processo si fa più dinamico e imprevedibile: confrontarsi con altre visioni stimola la mia creatività e mi spinge a uscire dalla mia zona di comfort. La collaborazione è uno scambio vivo, che spesso porta a risultati sorprendenti e a un arricchimento reciproco. In entrambi i casi, però, resta centrale l’ascolto – di me stesso o degli altri.

Cosa significa per te “poetica dell’assenza”?

La “poetica dell’assenza” è la capacità di raccontare ciò che non c’è, ciò che manca, ma che pesa e si fa sentire. È l’arte di dare forma a un vuoto che non è vuoto in senso assoluto, ma uno spazio carico di senso, di ricordi, di emozioni sospese. In questo senso, l’assenza diventa presenza, un elemento vivo nel tessuto della narrazione, che permette di evocare il non detto e di creare connessioni profonde con chi guarda o legge. Per me è un modo di esplorare il silenzio e l’invisibile come parte integrante del linguaggio artistico.

Hai scelto l’autopubblicazione in momenti cruciali: è una forma di libertà o una necessità?

L’autopubblicazione per me è stata innanzitutto una forma di libertà: mi ha permesso di mantenere il controllo totale sul contenuto e sulla forma, di sperimentare senza limiti imposti da altri. Allo stesso tempo, è stata anche una necessità, perché spesso le strade tradizionali non accolgono con facilità forme di espressione ibride o non convenzionali come le mie. Autopubblicare significa quindi prendersi la responsabilità del proprio lavoro e scegliere consapevolmente di costruire un rapporto diretto con il lettore, senza filtri o mediazioni.

In che modo l’esperienza dell’insegnamento ha influenzato la tua visione dell’arte?

Insegnare è stato per me un’occasione preziosa per confrontarmi con pubblici diversi e per riscoprire il senso profondo dell’arte attraverso gli occhi degli altri. Mi ha insegnato l’importanza della chiarezza e della semplicità comunicativa, ma anche il valore della curiosità e del dubbio. Spiegare concetti complessi a chi non è esperto mi ha spinto a cercare modi più accessibili e diretti di raccontare l’arte, senza perdere profondità. L’insegnamento ha così ampliato la mia visione, facendomi capire che l’arte è anche un’esperienza condivisa, fatta di dialogo e apertura.

Come affronti il rischio di rendere accessibile l’arte senza banalizzarla?

Credo che rendere l’arte accessibile non significhi mai semplificare fino a svuotare, ma piuttosto trovare un equilibrio tra chiarezza e rispetto per la complessità. Il rischio è reale, ma lo affronto cercando di mantenere sempre un punto di vista critico e consapevole, evitando slogan o spiegazioni superficiali. Preferisco utilizzare l’ironia, l’empatia e un linguaggio diretto, ma mai didascalico, per coinvolgere senza ridurre. Per me l’accessibilità è un invito ad avvicinarsi, non una resa a faciloneria.

Cosa ti guida nella scelta degli artisti o delle opere che curi?

La scelta nasce da un’attrazione verso ciò che parla di esperienza, di tensione tra forma e contenuto, di quel sottile equilibrio tra presenza e assenza. Cerco opere che abbiano qualcosa da raccontare, che mettano in gioco la vulnerabilità umana o che invitino a riflettere sulle contraddizioni della contemporaneità. Mi interessa anche l’originalità dello sguardo, la capacità di creare spazi di dialogo con chi osserva, senza pretese di spiegare tutto ma lasciando aperti spazi di interpretazione.

Quando un’opera ti sembra “compiuta”?

Un’opera mi sembra compiuta quando riesce a comunicare, anche in modo imperfetto, qualcosa di autentico e vivo. Non cerco la perfezione tecnica o la chiusura totale, ma un equilibrio tra forma e contenuto che lasci respirare lo spazio dell’assenza, che apra domande più che chiudere risposte. A volte la sensazione di “compiutezza” è più emotiva che razionale, un’intuizione che dice che quel lavoro ha raggiunto la sua forma ideale, anche se poi resta sempre spazio per nuovi sviluppi.

Hai mai pensato di abbandonare uno dei linguaggi che usi?

Ci ho pensato, soprattutto nei momenti di crisi o di stanchezza creativa, ma ogni linguaggio che uso è parte di un dialogo interno che sento indispensabile. Ogni forma espressiva mi dà strumenti diversi per raccontare aspetti diversi di me stesso e della realtà, e rinunciare a uno di essi significherebbe impoverire questo dialogo. Forse nel tempo alcune modalità cambieranno o si trasformeranno, ma per ora sento il bisogno di mantenerle tutte vive e in relazione tra loro.

Che tipo di relazione vorresti instaurare con chi entra in contatto con il tuo lavoro?

Vorrei una relazione di apertura e condivisione, dove chi legge o osserva si senta invitato a entrare in un’esperienza personale, senza sentirsi giudicato o escluso. Mi piacerebbe che il mio lavoro fosse un punto di partenza per riflessioni, emozioni, scoperte, e che chi vi si avvicina potesse trovare spazi per il proprio pensiero e la propria sensibilità. Non cerco un pubblico passivo, ma un dialogo vivo e reciproco, fatto di ascolto e risposta.

Quanto pesa per te la coerenza nel tempo, e quanto lo spazio per cambiare?

La coerenza è importante perché dà identità e profondità a un percorso, ma non deve diventare una gabbia. Lo spazio per cambiare è altrettanto fondamentale, perché la creatività nasce dal movimento, dall’incontro con nuove esperienze e dalla capacità di mettere in discussione se stessi. Cerco di mantenere un equilibrio, rispettando le radici del mio lavoro ma lasciando aperta la porta al cambiamento e alla trasformazione, che considero essenziali per crescere.

Descriviti in tre parole.

Per me è difficile racchiudere tutto ciò che sono in sole tre parole. Non perché mi senta egocentrico, tutt’altro: sono una persona piuttosto modesta, e proprio per questo definirmi mi risulta complesso. Sono in costante mutamento, un flusso continuo che non si ferma mai, e non so davvero cosa sarò domani. Se provo a incasellarmi, a etichettarmi, rischio di perdere quella fluidità che mi permette di crescere, esplorare e reinventarmi. Mi chiedo: se non mi concedessi questa libertà di cambiare, cosa accadrebbe alla mia vera natura? Forse resterei imprigionato in un’immagine statica, distante dalla complessità e dalla profondità di ciò che realmente sono.