Cecilia π è un’artista e intronauta, guidata dall’intuizione più che dall’intenzione. Il suo percorso creativo prende forma nel febbraio del 2024, quando una voce, un sogno o un’eco arcaica la spingono a rispondere a una chiamata interiore. Da quel momento affiorano le prime figure: donne liminali, archetipiche, a tratti irrisolte, a tratti potenti, vive e scorticanti. Presenze sue, eppure universali. Con alle spalle studi sociologici, si muove con naturalezza tra psicologia, antropologia, mitologia e letteratura, in un dialogo costante con il simbolico. Scrive da sempre, attratta dagli archetipi, dal linguaggio dell’inconscio, dal potere della fiaba e dall’energia trasformativa dell’arte in ogni sua forma. La sua ricerca artistica si snoda tra acqua, fuoco, aria e terra, non solo come elementi, ma come stati interiori. Indaga la soglia: tra visibile e invisibile, tra sé e altro, tra luce e ombra. Ogni sua opera è specchio, ponte o portale. Ogni gesto creativo nasce da un desiderio di esplorazione e connessione autentica. Accanto all’attività artistica, lavora nella comunicazione e nel team building per gruppi internazionali, con un approccio esperienziale e non convenzionale, rivolto a chi non teme la profondità. Cecilia non definisce, evoca. Non insegna, connette. Non guida, accompagna. Dialoga con energie sottili, simboli antichi, lune ferite e soli incandescente. Abita il sacro femmineo come uno spazio in divenire, dove il mito non è passato ma possibilità. Ogni tela è un varco, ogni parola un’increspatura dell’anima. E chi vi si riconosce, forse stava cercando proprio quella soglia.

Cos’è per te l’arte?

È ciò che brucia prima del fuoco. Il gesto originario, il battito che precede la parola. Un ponte tra l’istinto e il divino, tra il caos e il gesto. L’arte è specchio stregato, porta socchiusa, fenditura nella realtà da cui filtra una verità che non si può spiegare, ma solo sentire. È teatro dell’anima, carne dell’invisibile, danza di simboli che non smettono di sussurrare. Non chiede permesso. Non offre risposte. Ma spalanca mondi.

Cosa accade dentro di te nel momento esatto in cui inizi a dipingere una nuova tela?

Una resa. Mi svuoto e mi riempio nello stesso respiro. Il tempo cambia densità, il pensiero si fa liquido. Il mondo si ritira, ed entro in uno spazio sottile dove la volontà cede il passo all’ascolto. Sento arrivare qualcosa: una figura, un’energia, un’emozione che cerca forma. Io mi faccio tramite. Presenza viva, ma non padrona. Diversamente dalla scrittura, dove spesso parto con un’intenzione, con un’idea o una trama che voglio esplorare o comunicare, tra me e la tela non c’è progettualità: c’è assorbimento totale. Mi lascio attraversare, e da quel vuoto emergono volti, presenze, personaggi che non saprei mai ricreare due volte allo stesso modo. Sono tutte opere uniche, irripetibili. E così dev’essere. Anche nella scrittura il fluire può sorprendermi, prendere pieghe inaspettate. Ma la pittura mi sorprende in modo più radicale. È un incontro con l’ignoto. È puro stupore. E forse, la sorpresa più grande è stata quella iniziale: scoprirmi capace di dipingere. Mai avrei pensato… e invece l’arte mi ha scelta. E io, finalmente, l’ho lasciata entrare.

Credi che ogni figura femminile che crei sia una parte di te o una presenza che ti attraversa?

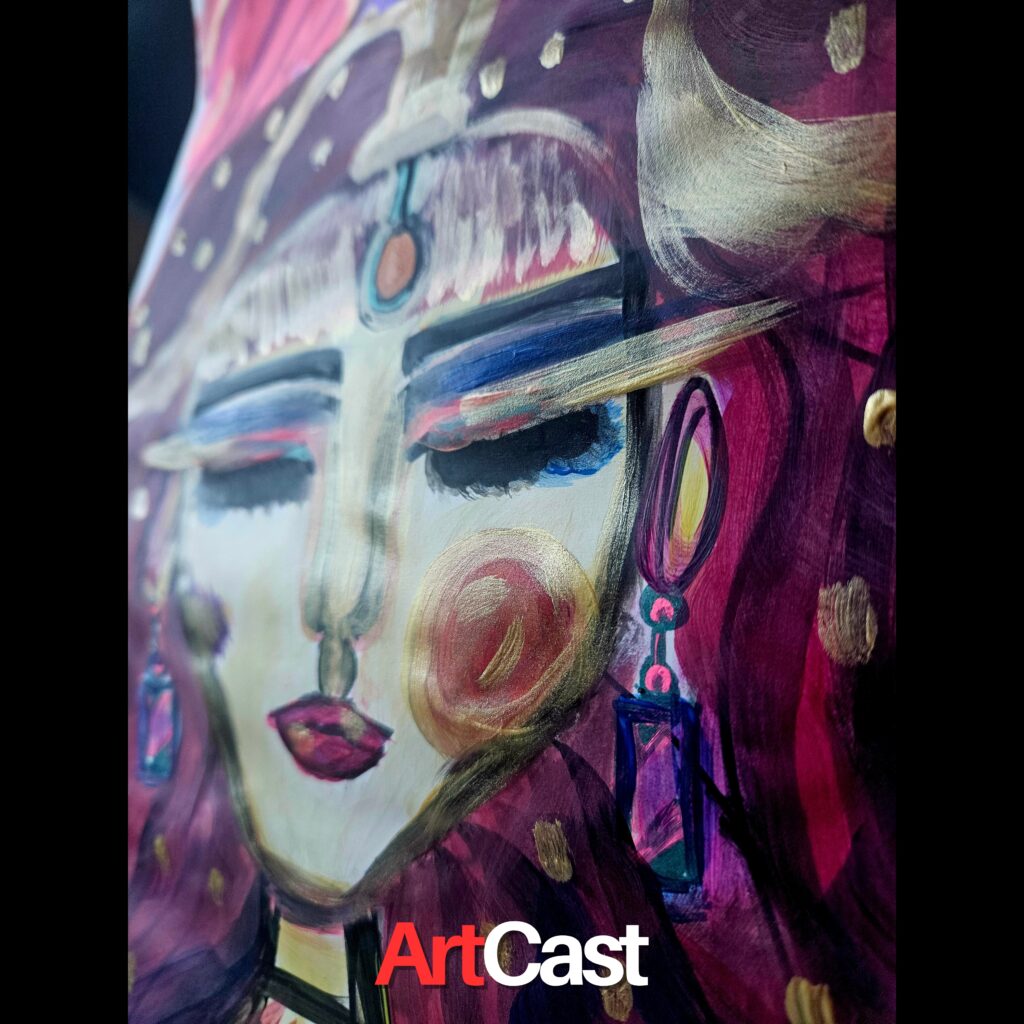

Entrambe. Sono estensioni della mia psiche, ma anche epifanie che mi attraversano. Alcune le riconosco subito, perchè mi abitano da sempre, sono radici e specchi interiori. Altre mi sorprendono, mi spiazzano, mi sfidano. Appaiono sulla tela con una forza che non ho deciso, ma a cui non posso sottrarmi. Sono nuove parti di me che non sapevo di contenere, che mi rivelano a me stessa. Io le accolgo, le ascolto, le restituisco al mondo con il gesto e il colore. Sono voci archetipiche, mitologie incarnate che emergono da un inconscio più grande del mio: quello collettivo. Forse nessuna di loro è interamente mia, ma tutte mi appartengono. Le contengo, ma non le possiedo. Sono io, eppure anche altro. E poi ci sono loro: le donne irrisolte. Quelle che non hanno ancora integrato l’ombra, come Jung ci insegna. Sono figure liminali, instabili, a volte ferite, a volte terribili nella loro potenza non compresa. Eppure portano con sé una bellezza vertiginosa, una poesia tragica che le rende vere, umane, necessarie. Sono parte di una subsaga che pulsa sotto la superficie: un racconto a parte…

Quando dici che “l’arte è un portale”, cosa trovi dall’altra parte?

Incertezza sacra. Un luogo dove il razionale si arrende, e l’immaginazione diventa sapere. Dall’altra parte non c’è la risposta, ma la domanda giusta.

In che modo i tuoi studi sociologici e l’interesse per l’inconscio plasmano la tua pratica artistica?

Mi hanno insegnato ad ascoltare ciò che non si dice. A leggere l’invisibile nei gesti, nei simboli, nei silenzi. A cogliere la complessità dietro ogni manifestazione umana, anche la più piccola, la più fragile, la più dissonante. L’arte, per me, è una forma di indagine. Una ricerca viscerale, affettiva, visionaria. Una soglia tra umano e arcaico, tra contemporaneo e mitico, tra storia personale e inconscio collettivo. Ho scelto la sociologia perché cercavo una lente che fosse abbastanza ampia e porosa da abbracciare le connessioni, quelle visibili e quelle sottili, tra individuo e cultura, tra sé e mondo, tra vissuto e sistema. La sociologia ha dialogato naturalmente con l’antropologia, mia grande passione: quella che mi ha permesso di sentire il mito non come qualcosa di antico, ma come qualcosa di vivo, che pulsa ancora oggi nei corpi, nei ruoli, nei desideri e nelle ferite che portiamo. Sono una ricercatrice dell’anima per vocazione e per natura, prima ancora che una ricercatrice sociale. Ho sempre avuto bisogno di una conoscenza fluida, interconnessa, capace di tenere insieme mente e simbolo, teoria e intuizione. E ho trovato proprio in questa intersezione, quella tra l’analisi e il mistero, lo spazio creativo in cui sentirmi intellettualmente sollecitata e viva. Ogni figura femminile che creo nasce da questo humus. Non è solo estetica, non è solo forma. È messaggio, è narrazione, è archetipo incarnato. Porta con sé una storia, spesso taciuta o dimenticata, che chiede di essere raccontata. Sono donne che parlano anche quando tacciono. Che comunicano con lo sguardo, con gli accessori, con il make up, con le posture. Sono simboli di transizione, specchi di trasformazione. E attraverso loro, indago. Osservo. Traduco. Perché alla fine ho scoperto che l’arte è il mio linguaggio d’elezione per dire ciò che altrove non trova parole.

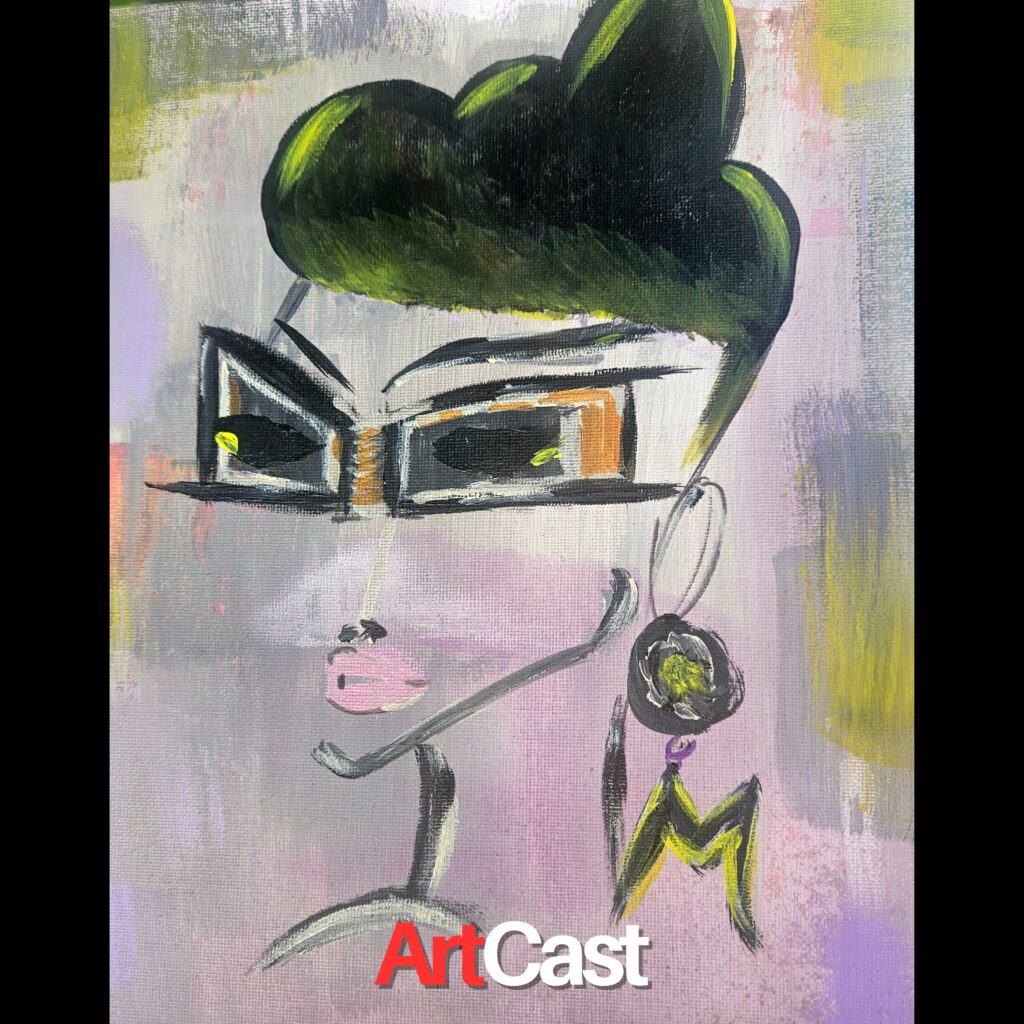

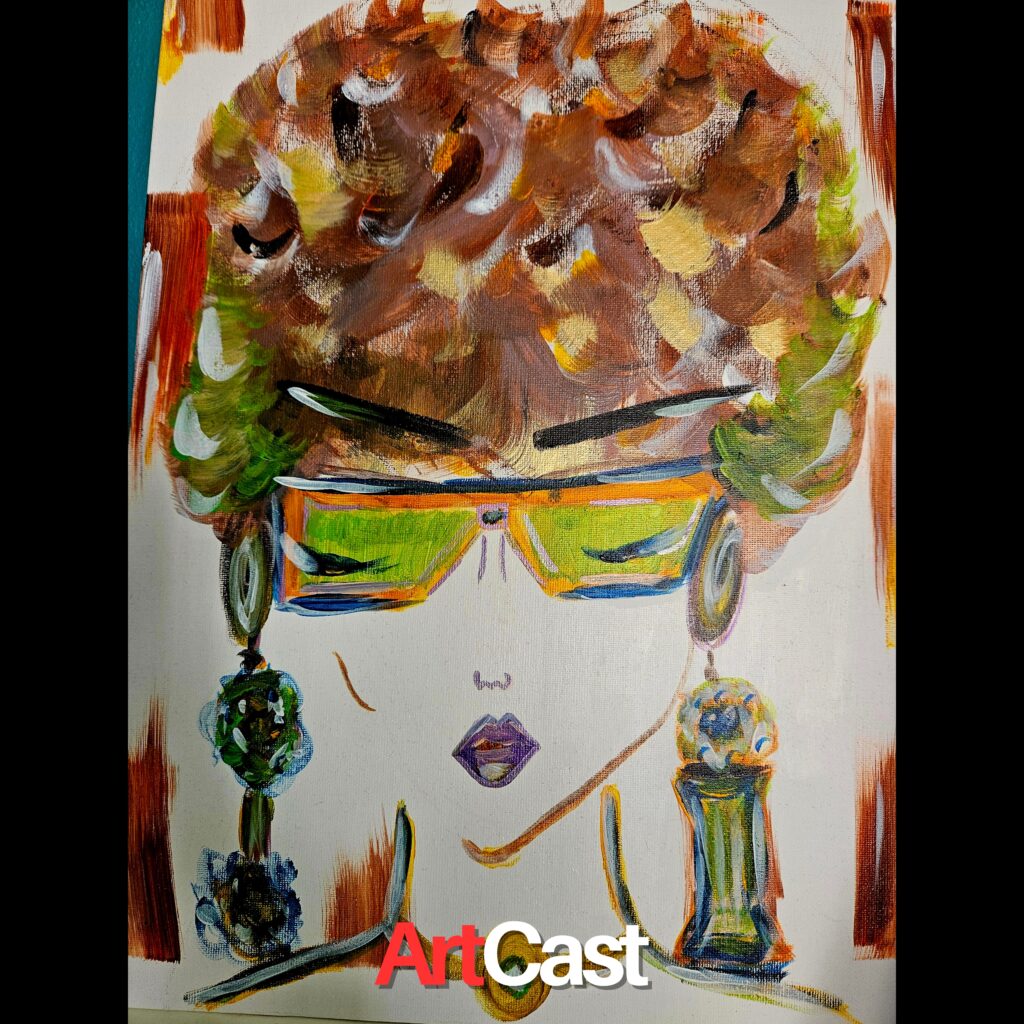

Qual è il linguaggio simbolico che torna più spesso nelle tue opere, e perché credi scelga te?

Il trucco marcato sugli occhi, nero, multi colour, potente, grafico, è per me una maschera ancestrale, non per nascondere ma per affermare. Uno sguardo che non chiede il permesso, che buca il visibile e si fa portale. Io stessa amo da sempre il make up e lo vesto con quell’intenzione di fondo. Le chiome, sempre piene di personalità e movimento, sono un’estensione del pensiero selvaggio: elementi che danno forma a una spiritualità eccentrica e non addomesticata. E poi i colori: intensi, vibranti, impossibili da ignorare. Ogni accostamento cromatico ha una sua intenzione sottile, una sua eco archetipica. Così come gli accessori, nello specifico gli orecchini, che sono una mia passione. Non esco mai senza! Neanche al mare. Nel mio universo visivo c’è una componente che potrei definire mystical haute couture: una sorta di moda simbolica, intuitiva, che richiama l’antico ma osa l’ultramoderno. Ogni donna che creo indossa il suo mito come un abito sacro: fatto di intuizioni, disobbedienze, ornamenti non convenzionali e verità interiori. È un linguaggio che si rivela a strati. Prima ti colpisce, poi ti parla, poi, se sei disposto ad ascoltare, e questo è per pochi, ti apre.

Come si manifesta nella tua vita quotidiana il dialogo con il mito?

Per me il mito non è un racconto distante o relegato al passato: è una grammatica viva, una lingua simbolica che parla attraverso il quotidiano. Ogni gesto può diventare rito, ogni incontro è la possibilità che un archetipo si incarni, anche solo per un istante. Vivo il mito come uno specchio profondo, che riflette ciò che accade dentro e attorno a me con un’intelligenza poetica che sfugge alla logica lineare. È un modo di abitare la realtà con più consapevolezza, bellezza e verticalità: anche le fratture, i passaggi oscuri, trovano senso quando li riconosco come parte di una narrazione più ampia e simbolica. Questa visione si manifesta nella mia quotidianità attraverso forme di micro-ritualità che coltivo con devozione: accendere una candela prima di dipingere, scegliere consapevolmente un colore o un oggetto da indossare in base all’energia del giorno, ascoltare una musica specifica per richiamare una presenza interiore. Sono piccoli gesti sacri, che creano uno spazio energetico e mentale da cui le mie donne possono emergere. Le figure femminili che creo nascono spesso da questo dialogo: non sono solo personaggi, ma epifanie. Portano tracce mitologiche, richiami arcaici, sussurri di storie antiche che si intrecciano con le mie. Ogni donna è una soglia aperta tra ciò che è stato, ciò che è e ciò che ancora non so, ma che sento muoversi in me. Attraverso loro, il mito si rinnova e prende forma sul presente: pittura dopo pittura, gesto dopo gesto, mi ricorda che l’arte stessa può essere un atto rituale. Una forma di sacralità contemporanea.

Che tipo di spazio emotivo o energetico cerchi di creare per chi entra in contatto con le tue opere?

Cerco di creare uno spazio che sia rivelazione e rifugio. Un varco emotivo dove chi guarda possa sentirsi accolto, scosso, non giudicato, riconosciuto, anche senza sapere esattamente perché. Un’eco visiva dell’invisibile. Un altare simbolico, sacro ma accessibile, dove il mistero non spaventa: chiama. Invita a ricordare parti di sé dimenticate, a lasciarsi attraversare da qualcosa di più grande, più antico, più autentico. La mia arte vuole svegliare, guarire, ispirare, indagare. È un ponte tra mondi interiori ed esteriori, tra conscio e inconscio, tra individuale e collettivo. Desidero che chi si ferma davanti a una mia figura femminile senta qualcosa vibrare dentro: uno sguardo che risuona, un’emozione che riaffiora, una verità che bussa. Non cerco spiegazioni, cerco connessioni. Se anche solo per un istante chi osserva può dire: “Non so cosa ho visto, ma l’ho sentito attraversarmi dentro, mi ha parlato”, allora qualcosa di vero e di per me magnifico è accaduto.

C’è un momento in cui senti che l’opera ti sfugge, che prende direzioni che non avevi previsto?

Sempre. Ed è lì che accade la magia. Il mio potere risiede nella totale assenza di controllo. Lascio all’opera la libertà assoluta di mostrarsi e manifestarsi in tutta la sua poderosa veritá. Non ho la benché minima idea di chi verrà a trovarmi sulla tela. E lo trovo meraviglioso!

Qual è la tua soglia preferita: quella tra visibile e invisibile, o tra sé e altro?

Che domandone. Diciamo che sono sorelle gemelle. Ma se devo proprio scegliere, amo quella tra sé e altro, perché è lì che si rivelano i ponti, le crepe, le metamorfosi vere.

Come ti orienti nel caos creativo senza perderti del tutto?

Mi ci perdo, eccome. Ma ho imparato a perdermi bene. Nel mio universo, il caos non è un errore: è matrice, grembo, alfabeto primordiale. È un disordine sacro che non va domato, ma danzato. Ho smesso di cercare mappe: ascolto. Mi affido ai segnali, ai fremiti, agli inciampi. Nel caos creativo non si comanda: si negozia con l’invisibile. E se torno diversa, è perché qualcosa ha funzionato.

Che relazione hai con il silenzio mentre crei?

Il silenzio è la prima soglia. È lì che il mondo fuori si spegne e quello sottile si accende. Nel silenzio, ascolto i sussurri che ancora non hanno forma. È uno spazio simbolico gravido di possibilità. Poi, quando la visione comincia a manifestarsi, arriva la musica. Come un’alleata guerriera, mi dà ritmo, audacia, slancio. Non potrei creare senza suono: è il battito cardiaco del mio processo.

Ti è mai capitato di non riconoscerti più in un’opera dopo averla completata?

Non ancora. O forse, non del tutto. Ma so che accadrà, e so che sarà un segno buono. Non riconoscersi è un sintomo di trasformazione: la pelle che si stacca, l’eco che cambia voce. Quando accadrà, saprò che quella figura era già oltre me. Un preludio di chi sto diventando. Non riconoscersi è un’altra forma di verità: un nuovo specchio che ti osserva prima che tu lo faccia.

Se ogni tela è un varco, quale varco temi di attraversare e quale invece desideri ardentemente?

Temo il varco che si apre nel silenzio profondo, quello che conduce a intuizioni che forse non sono ancora pronta ad accogliere. Quando creo e mi immergo del tutto, accade qualcosa: Arrivano visioni sottili, lampi di verità interiore che non ho cercato. Non tutte le rivelazioni sono facili da sostenere. Alcune portano con sé il peso della trasformazione. E allora quel varco, ovvero il portale spirituale che svela senza chiedere il permesso, mi attrae e mi spaventa insieme. Desidero il varco che apre su dimensioni ancora inconcepibili per la mia coscienza. Quello dove le immagini non sono più mie, ma diventano visioni collettive, medicina per chi guarda. Varcare, per me, è sempre un atto alchemico: trasformazione che brucia, rivela, guarisce.